Esse é mais um dos textos que escrevi na plataforma Peliplat

No desafio “Escreva um Conto: Lendas urbanas que dariam um filme de terror”, escolhi um caso ocorrido nos anos 60, aqui em Niterói que, dada a sua natureza misteriosa, nunca chegou a ser totalmente explicado e acabou virando uma das mais famosas lendas urbanas da cidade. Trata-se do caso das das máscaras de chumbo. Eis o conto:

Subi o Morro do Vintém com o bolso de quem já viveu tempo demais em redações: uma caneta retrátil que a ponta não retraía mais, notas amassadas, e a velha foto de família, dobrada, escondida no caderninho com capa de couro. “Você transforma pessoas em pistas”, minha mulher dizia, com paciência industriosa. Um dia a paciência acabara de vez. Ela se foi. Eu continuei colecionando pistas. E culpas.

Jornalista há vinte anos, sei reconhecer mentiras em todos os tempos, vozes e conjugações. Aprendi a preferir fatos. Mas há casos que não se conformam com a etiqueta do jornalismo. Cabem mal em colunas, recusam prazos e posam para manchetes com olhar de soslaio. O caso das máscaras de chumbo é um desses. Eu poderia dizer que era uma história que desejava ser contada. Porém, não era bem isso. Ele queria que eu ficasse. E eu fiquei.

Lembro do primeiro dia em que cheguei à clareira. O capim seco se partia sob meus pés com um estalo nítido, como página sendo virada. As pedras ainda estavam lá, firmes, hoje usadas como assento por quem sobe para ver a Baía de Guanabara — olhando a paisagem sem perceber que ela respira. Eu não comecei pela versão oficial que cabia nos boletins; comecei pelo que só se sente no lugar: um ar pesado, preso ali como se não quisesse ir embora. Era como se o morro guardasse o fôlego dos mortos.

Dois corpos descobertos. Manoel e Miguel. Técnicos em eletrônica. Partiram de Campos dos Goytacazes dizendo a suas respectivas esposas que iriam a São Paulo comprar materiais de trabalho. Param em Niterói, mas não seguiram viagem. Em uma loja de ferramentas, compraram as capas impermeáveis e, em uma loja de conveniência, uma garrafa d’água. A funcionária achou Miguel nervoso, checava o relógio a todo instante, como se tivesse que estar em outro lugar.

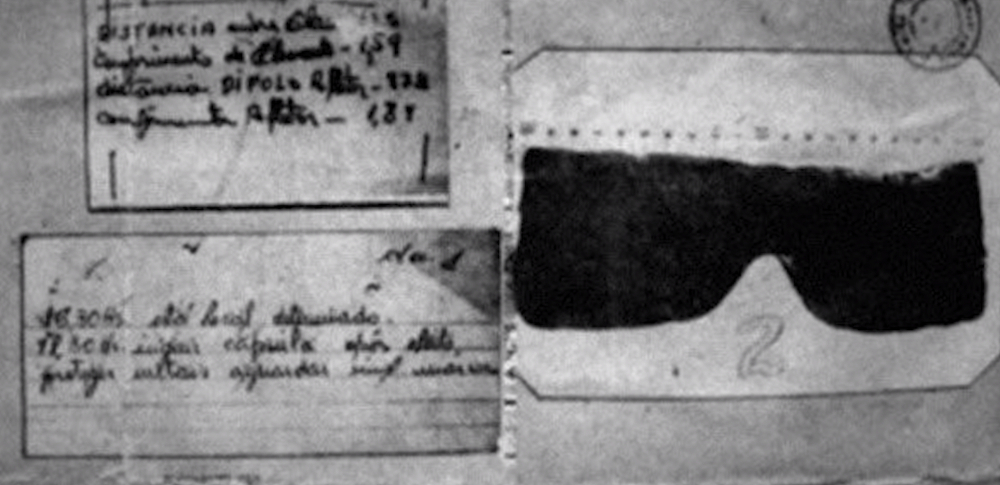

Quando vi os bilhetes, senti algo mais do que curiosidade. Horários marcados, ordens curtas e lacunas. “16:30 estar no local determinado/ 18:30 ingerir cápsula/ após efeito, proteger metais/ aguardar sinal/ máscara”. Eu reconheci ali o pulso de gente que vive de precisão. Tudo muito objetivo. Fatos, não promessas. Isso me tocou. Toca quem já trocou amor por agenda. Toca quem sabe, por experiência, que rotina e sacrifício costumam andar de mãos dadas.

Não vou fingir imparcialidade. Dentro de mim havia outro jornal — o jornal íntimo — onde eu fazia as manchetes que não lancei: o repórter que se afasta para ver melhor; perdendo o caminho de volta. Eu tinha memórias que cheiravam a fritura de madrugada e café ruim, e um orgulho instintivo de quem acredita que a verdade é mais valiosa que o conforto. A verdade, porém, cobra seu preço. Às vezes, ela tem sabor metálico.

Passei noites acordado com relatos que não batiam. Um vizinho dizia ter visto luzes; outro, que ouviram vozes. Discos voadores. Seitas. Os corpos encontrados já em decomposição não puderam dizer muito. A polícia arquivou com economia — “sem sinais de violência” — porque arquivar é uma máquina que preserva o resto da cidade do ruído do inexplicável.

Escrever sobre Miguel e Manoel não me trouxe piedade. Meu interesse era vencer o mistério. Quem eram esses homens além do bilhete? Qual era o plano? Em entrevistas com familiares e amigos, surgiram detalhes: risadas que atravessavam churrascos, manias, contos do passado. Nada fabuloso. Só humanidade.

A narrativa que eu queria escrever tinha que mostrar o tempo antes do gesto fatal. Mas, havia um problema maior que todas as lacunas na história: quanto mais eu costurava vozes, detalhes, tentava amarrar pontas soltas, mais me via arrastado pela história. O repórter que investiga começa a ser escrutinado pelo próprio caso.

Comecei a sonhar com estática. Quando acordei, uma sensação metálica ocupava minha boca como se eu tivesse mastigado moedas. “Proteger metais” — a frase ecoou como um enigma que se vestiu de instrução técnica e se tornou liturgia. Quem protege metais de quê? De luz? De som? De algo que corrói a cadência do corpo?

É aqui que o jornal que sou começa a falhar: eu quero explicar com lógica, mas encontro vazios que só se preenchem com superstição. E eu, avesso a credos, comecei a compor um ritual próprio: às vezes coleto frases soltas, como quem jura não acreditar e acaba construindo um culto privado.

Decidi reconstituir a jornada deles — segui o horário, levei a capa que tinha comprado para uma reportagem anos atrás, arranjei até uma máscara de chumbo que servia para proteger contra radiação, tal qual a dos homens — não tinha as cápsulas porque ninguém sabia quais eram estas. Sentia que a cidade me observava.

Fui até a clareira, vesti a capa, segurei a máscara de chumbo com as mãos e sentei. O mundo ficou um pouco mais denso, como se alguém tivesse aumentado a gramatura do ar. Havia um zumbido, uma frequência que se ajustava com minha respiração. Coloquei a máscara. Não prometo que vi algo. Havia algo, sim, uma paz matemática, quase reconfortante.

Quando tirei a máscara, algo me apertou no peito — uma mistura de alívio e arrependimento. Percebi que ela não era apenas um pedaço de metal para cobrir os olhos; era um gesto, uma decisão. E decisões assim — radicais, definitivas — sempre colocam à prova os nossos limites. Voltei para casa com a estranha impressão de ter atravessado uma fronteira: deixei de apenas tentar compreender o que aconteceu com aqueles homens e, por um momento, senti vontade de viver o que eles viveram. Mas foi real? Ou só a minha imaginação de repórter, contaminada pelo cenário que eu mesmo havia recriado?

Escrevi a matéria que a cidade precisava e outra que eu precisava: uma página com fatos, e outra com aquilo que a verdade não consegue segurar sozinha — suspeitas, tristeza, e a confissão incômoda de que eu, repórter, quase me tornei mais uma antena esperando por um sinal que talvez prefira continuar invisível. Entreguei a primeira para o jornal. A segunda eu guardei no caderno com a foto desbotada.

No fim, o que me assombra não é o enigma das máscaras de chumbo, mas a pergunta que sussurra nas minhas madrugadas: quem teria coragem de esperar por um sinal, sabendo que ele pode apagar tudo o que você é? Entendi que o horror que me absorvia não vinha do mistério, mas da frieza meticulosa com que alguém aceita desaparecer.